說起運動服和運動鞋,首先想到的大多都是歐美品牌,像是Adidas或是Nike。但在最近一些年,國內品牌掘起,它就是安踏(ANTA)。安踏成立于1991年,由福建人丁世忠所創立,在十幾年的努力下,安踏已經從當初的一家制鞋作坊,到現在成為千億市值的體育用品企業。

從制鞋工廠脫穎而出 確立品牌后快速發展

1980年代初期,晉江有一小鎮靠海外僑民的鞋子訂單做起了制鞋產業,丁世忠的父親也是其中一戶,1987年,17歲的丁世忠帶著父親給的1萬塊錢,一個人背著從各個作坊收集來的600雙鞋拿到北京去賣,一開始大家都覺得他是騙子,不愿意把商場的柜臺空出來賣他的鞋子,但他始終堅信晉江的鞋子是最好的,在連續一個月的推銷下,商場的人終于答應去晉江看看,并成功把鞋子賣到北京。

1991年,丁世忠跟親戚東拼西湊,借到了五、六萬元人民幣,成立了一家制鞋作坊,這便是安踏的前身。但在當時,晉江有上千家類似的制鞋工廠,與其他人相比,安踏并沒有任何優勢可言。

丁世忠創辦安踏初期資金吃緊,只能靠客戶口耳相傳建立知名度。

那時候丁世忠手上的資金有限,花在設計、生產和銷售上已經非常吃緊了,沒有其他款項可以去撥去做營銷,只能憑著顧客口耳相傳,將安踏的名聲傳播開來,這也讓丁世忠順利地存到第一桶金,與此同時,他也意識到了品牌的重要性。

到了1999年,丁志忠決定將體育明星和自己的品牌相結合,他花費160萬人民幣簽下兵乓球球運動員孔令輝,成為安踏兩年期間的形象代言人,還拿出500萬人民幣在央視體育頻道的黃金時段大規模投放廣告,后來隨著孔令輝在奧運會上的出色表現和他極具個性的「我選擇,我喜歡」廣告標語,安踏迅速完成了品牌樹立,并推動市場的成長。

在2000年時,丁世忠投入了幾乎所有的資金,在悉尼奧運會期間于中央電視臺做安踏的品牌廣告,此后安踏快速發展。2007年安踏決定赴港上市。

角逐奧運贊助權 打開品牌知名度

2008年北京奧運會開幕式現場,丁世忠看到Adidas成為2008年奧運會中國代表團的領獎服贊助商,心里充滿了遺憾。這也讓丁世忠默默地在心中訂下了目標,要在12年的奧運會搶得領獎人服裝的贊助權。

但Adidas也不是省油的燈,為了獲得12年奧運會的合作機會,Adidas預付了500萬美金的誠意金。且為了避免有些冷門項目沒人贊助,奧委會將2009-2012的奧運周期打包往外賣,想要贊助12年奧運會,就得要全盤收下其他非奧運期間的贊助。

雖然這是一件沉重的機會,但丁世忠依舊堅持前行,安踏斥重資搶下了這個贊助權,拿下了09-12年奧運周期的贊助。有人估計此次贊助大概花費了6億人民幣,連奧委會的人都有點擔心安踏是否能做到,如今的丁世忠也能笑著說,安踏很好,而今看來當時的決定也很正確。

此后安踏便頻頻贊助運動賽事,長年贊助中國男子籃球職業聯賽(CBA)、全國排球聯賽、全國大學生籃球聯賽(CUBA)等,更成為中國奧委會的合作伙伴,簽約冬季運動管理中心、國家水上中心、體操運動中心等等五大中心共24支國家隊,2014年更跨海簽約NBA,讓品牌知名度不斷提高同時,也布局國際市場。

安踏簽約NBA布局國際市場。

讓安踏能成長迅速的行銷手法,除了明星代言和央視廣告投放外,在來就是銷售通路建設。通過推行區域代理制及零售特許專營體系,安踏建構龐大且暢通的銷售網絡,從生產商變成了品牌產品批發商,聚焦二、三線城市。

聚焦中低市場 受沖擊面臨關店潮

但這種聚焦中低階市場的模式,弊端很快就顯現出來,2011年行業危機逐漸開始。在當時,Nike、Adidas開始開發中低階市場,造成國內品牌庫存量暴增,加上企業大多對產品的生命周期和預判能力較弱、產品和供應鏈的管理能力較不足,各個品牌的存貨周轉時間基本上都增了一倍,安踏算是比較好的,但也從38天增長到51天。

2012年也經歷了一波關店潮,關閉3000多家店面,其中另一體育品牌巨頭李寧關閉了1800多家,安踏也關了不少店面。度過關店危機后,安踏決定在零售終端深度變革,通過收回店面自營和資訊化等手段,實現了新的訂貨模式,并對旗下所有店舖進行數位化管理,成功轉型成為品牌零售型公司,也讓安踏成為國內第一大體育用品品牌。

危機過后,安踏終于在2014年再次實現增長,銷售額突破100億人民幣;2015年,安踏看到多元化的消費趨勢,決定再次轉型,確立集團多品牌戰略。

進攻一線市場被嫌Low 收購高端品牌獲成功

在體育鞋服類產品市場,中國產品占據著全球大部分市場份額,但大多都是大型制造企業,致力于制造中低端品牌產品,卻沒有一家體育鞋服類產品品牌入圍全球最有價值品牌榜。

按銷售額來說,Adidas、Nike是毋庸置疑的冠亞軍,但不一定賣了最多的產品。在國內,穿不起Adidas、Nike的人不在少數,所以更便宜、質量更有保障的安踏在銷售數量上反而占了上風。

主攻中低端消費群體的安踏,「抄完阿迪、抄耐克,NB也能拿來抄抄」,因為多數國外品牌沒為這個消費階層設計產品,以代工起家的安踏要做設計參考,還是有先天的便利性。

安踏研發投入從1991年的200萬人民幣,到現在每年不低于年收入5%的4億人民幣,增長了近200倍,不只2005年率先成立大陸第一間運動科學實驗室,至今實驗室申也請了130多項專利。但Nike僅2016年一年就新獲得了約500項專利,手上一共有5000多項專利,其中不包括已經過期的專利項目,專利數目甚至超過美國航天航空制造商Lockheed Martin。

要進軍一線市場,克服研發問題并不是最難的,反而是消費者對品牌的認知難易推翻,認為低端的安踏走到一線仍舊太low了。因此安踏也轉向思考,收購了高端品牌FILA。

安踏收購FILA后成功踏入高端市場。

安踏2009年收購FILA大中華區業務后,進行了全通路直營化的改革,并將品牌重新定位運動時尚。以年輕化的代言人團隊、多元化的贊助、米蘭時裝周大秀造勢等,結合近年復古運動時尚風潮造,就了FILA屢超預期的零售表現。收購以來FILA復合年增長率超過50%,2017年已超過40億人民幣,佔比接近27%,2018年前三季度零售增速超過80%。

在產品端,除了已有品牌、系列外,FILA聯名款熱賣佳績不斷,持續帶來新鮮感;也在符合品牌調性的綜藝節目如《爸爸去哪兒》《放開我北鼻》中贊助服裝,有效帶動FILA品牌曝光度提升。

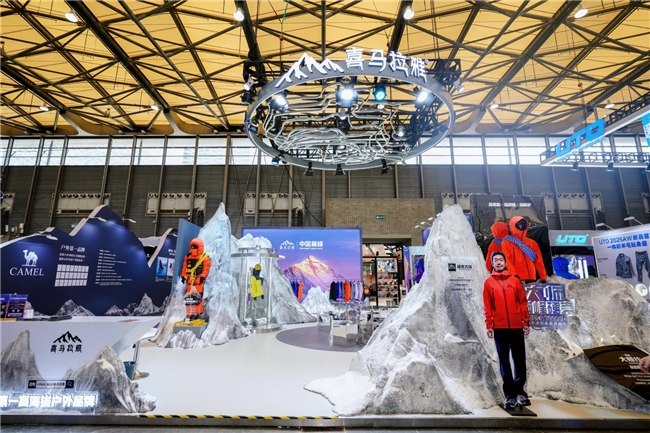

在FILA之后,安踏接連拿下日本高端滑雪品牌DESCENTE、韓國高端戶外品牌KOLON、英國中端健步鞋品牌Sprandi以及童裝KINGKOW,多品牌布局完善。

去(2018)年,安踏更花費47億歐元收購芬蘭的高端運動品牌亞瑪芬(Amer Sports),被外界視為中國體育用品史上最大的跨國收購案。讓這場收購更加亮眼的是,騰訊也在里面參了一腳。

盡管山寨、low的形象還是被很多人詬病,而且在產品研發設計方面的努力成效還不顯著,但安踏非常了解自己的消費者在哪里、并知道怎么樣和消費者溝通,從而獲得穩步增長。

如今的安踏能在一年內賣出6500萬雙運動鞋和8000萬件運動服,市值也已超過1098.13億港幣,更在2018年簽下勇士隊球星湯普森(Klay Alexander Thompson),離國際接軌越來越近,但丁世忠更希望的是站在世界的舞臺上,成為受人尊重的世界級多品牌體育用品集團。